Ella F. D. kam als Kleinkind mit ihrer Mutter aus Aserbaidschan nach Israel. Ihre Kindheit und ihr Verhältnis zu ihrer Mutter beschreibt sie als nicht wirklich gut, schon immer sei sie etwas anders gewesen – eine Außenseiter*in. Sie verweigert den Militärdienst, nicht aus ideologischen Gründen, sondern einfach, um dagegen zu sein und gegen das System zu rebellieren. Erst in den letzten Jahren fängt sie an, sich mit dem Konflikt, der Besatzung und der Geschichte des Zionismus auseinanderzusetzen und wird in linken und anti-zionistischen Gruppen aktiv. In den Ausschnitten eines längeren Interviews spricht sie mit Tessa Pariyar über ihre Identität, ihre Motivation, zum Seminar zu kommen und über ihre Rolle bei der Präsentation des israelischen Narrativs.

Tessa Pariyar: Wie bist du zum Seminar gekommen?

Ella F. D.: Ich wollte mehr lernen, mehr Methoden haben. (…) Ich wollte auch hierherkommen, um zu sehen, ob ich tatsächlich reden kann und ob ich zuallererst tatsächlich Mitgefühl haben kann. Es gab einen Punkt in meinem Leben, an dem ich mir sagte: „Ich will keine Israelin sein (…)“, [bis] ich verstand, dass es nicht richtig ist, sich einfach rauszuziehen. Ich bin Israelin. Ich bin Teil all dieser Dinge, die ich hasse und gegen die ich kämpfe, aber um das wirklich tun zu können, muss ich mehr Mitgefühl für mich selbst und für meine potenziellen Freund*innen und Partner*innen haben (…).

Ich bin auch hierhergekommen, um zu lernen, wie ich meine Meinung ausdrücken kann, weil ich nie zur Uni gegangen bin. Vor sechs Monaten habe ich diesen Kurs bei Zochrot gemacht, und ich erinnere mich daran, dass ich all diese Begriffe, wie zum Beispiel „Siedlerkolonialismus“, (…) gehört habe, aber sie sind so akademisch und die Linke in Israel ist so weiß und privilegiert, und dort merkte ich, dass ich weniger privilegiert bin. (…)

Als wir beim Vorbereitungstreffen gefragt wurden, warum wir zum Seminar wollen, sagten viele Frauen, sie wollen Palästinenser*innen treffen. Natürlich wollte auch ich sie treffen und ich bin froh, dass ich sie getroffen habe, aber das ist nicht der Grund, warum ich gekommen bin. Ich treffe Palästinenser*innen jeden Tag. (…) Ich habe Freund*innen aus dem Westjordanland, und es ist nicht notwendig, dass sie hierherkommen und mir ihre persönlichen Geschichten erzählen, damit ich weiß, was los ist. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, (…) aber teilweise frage ich mich auch, warum müssen sie das für uns durchmachen? Warum müssen wir sie in diese Situation bringen? (…) Warum können sie nicht einfach Urlaub machen; Spaß haben und wir machen das alles [selbst]? Aber ich weiß, dass es nicht so einfach ist.

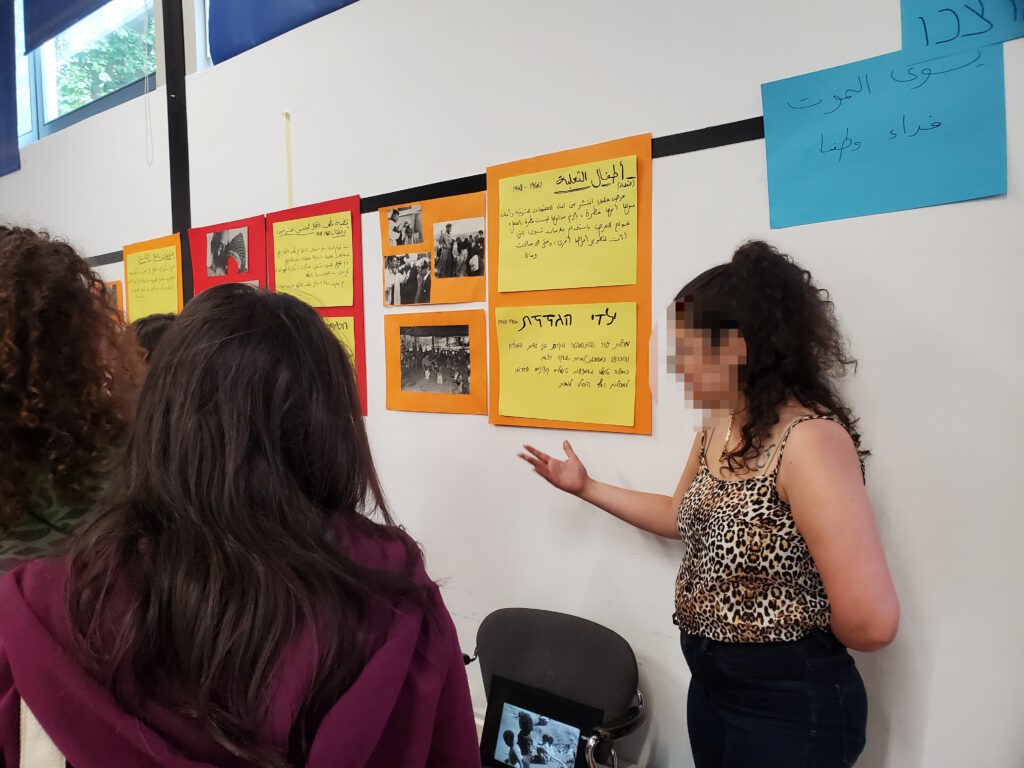

TP: Die israelische Gruppe hat die Ausstellung ihres historischen Narrativs dieses Jahr mit einer kurzen Theatervorführung verbunden. Im Rahmen einer Schulstunde zeigte sie verschiedene Aspekte der israelischen Geschichte und wie sie in den meisten Schulen gelehrt wird. Du hattest darin eine besondere Rolle: irgendwie warst du involviert, aber doch nicht so richtig Teil der Vorführung. Wie kam es dazu?

EFD: Der Tag begann und ich war sehr optimistisch (…) Ava* und ich sagten zueinander: „Wir werden nicht zulassen, dass sie das Narrativ komplett als zionistische Propaganda darstellen, wir werden auch unsere Meinung sagen.“ Nicht so, dass wir nur die palästinensische Seite zeigen wollten. Ich weiß, es ist wichtig auch zu reflektieren, wie wir tatsächlich leben und was uns in der Schule erzählt wird. Aber ich wollte das kritisieren, und darüber es gab eine Meinungsverschiedenheit. Die anderen Teilnehmer*innen sagten immer wieder, dass wir zwar kritisieren können, aber als es um die tatsächliche Kritik ging, war die zu viel. Wir versuchten es immer wieder und es gab einige heiße Diskussionen zwischen mir und vor allem einer Person in der Gruppe, und irgendwann, nach 12 Stunden in dem blauen Haus [in dem das israelische Narrativ vorbereitet wurde], war ich an einem Punkt, an dem ich dachte: „Das war’s, mir reichts!“ (…) Ich brauchte eine Pause und bin rausgegangen. (…) Ich hatte das Gefühl, dass ich in dieser Sache keinen Platz habe. Dann kam Ava und wir saßen einfach draußen und haben geredet und geweint und waren im Grunde frustriert, dass es hier genauso ist, wie im wirklichen Leben, dass wir nicht gehört werden. Wir entschlossen uns, uns lieber zu verkriechen und zu weinen, anstatt etwas zu unternehmen und das hat uns richtig fertig gemacht. (…)

Es ist so viel aus dem Alltag hochgekommen und es hat uns einen krassen Spiegel vorgehalten, du hast einfach alles gesehen, nur nah heran gezoomt.

Irgendwann gingen wir zurück zu den anderen und ich sah, dass sie die Sache mit dem „Schmelztiegel“ (Anm. d. Red.: das von den frühen Zionisten propagierte Ideal, die Verschmelzung der eingewanderten Juden aus aller Welt zu einer einheitlichen jüdischen Nation mit einer eigenen nationalen Kultur) machten und ich musste kotzen. (…) Ich bin mit dem Narrativ des Schmelztiegels aufgewachsen, so als wäre er dieses erstaunliche Ding, das dich dazu bringen soll, dich mit „deinem Volk zu vereinen“ und all dieser Schwachsinn. Als ich mich näher mit der Geschichte Israels und dem Zionismus anfing zu beschäftigen – und noch immer verstehe ich nur Bruchstücke – wurde mir klar, dass der Schmelztiegel im Grunde bedeutet, jemanden zu nehmen, ihn in diesen Topf zu stecken und einen Rassisten herauszuziehen. (…)

Ich sah also dieses „Schmelztiegel-Gedöns“ und trotz aller Kritikpunkte, die ich gerade genannt habe, hielt ich sofort nach Aserbaidschan Ausschau. „Haben sie sich daran erinnert, woher ich komme?‘“, dachte ich. Ich sah es nicht. Die Person, die daran arbeitete, als ich nach meinem Land suchte, war aus dem Iran und von Anfang an fühlte ich eine Verbindung zwischen uns. Ich habe auch iranische Wurzeln und wir sind uns sehr ähnlich. Wir sind in gewisser Weise arabische Juden, asiatisch-arabisch, ich weiß nicht, was man darunter versteht, aber wir haben eine Menge gemeinsam, was unsere nicht-zionistische Identität angeht, und ich sah in ihr von Anfang an eine Partner*in auch in diesem Sinne. Und als ich sah, dass es kein Aserbaidschan gab, fragte ich sie: „Konntet ihr nicht einmal die UdSSR eintragen?“ und sie antwortete, „aber wir haben Russland eingetragen“, und ich sagte: „Ja, aber das ist nicht dasselbe“, sie erwiderte: „Aber wir haben den Kaukasus eingetragen“, und ich: „Der Kaukasus ist kein Land“. Sie hatten auch Georgien aufgeschrieben, Georgien ist auch im Kaukasus. Ich habe gefühlt, wie meine Identität, wie und wo ich herkomme, einfach keine Rolle spielt. Niemand sieht mich. Als kleines Kind nannten mich alle kafkazik masricha, das bedeutet „stinkende Kaukasusbewohnerin“. Und sie hat einfach ein Land namens Kaukasus eingezeichnet, und das hat einfach alles an die Oberfläche gebracht: Wie wenig ich repräsentiert bin und dass ich nicht gesehen wurde. Dann bin ich einfach in Tränen ausgebrochen, bin gegangen und dachte mir: „Nein, ich mache da nicht mit. Das ist nicht mein Narrativ. Mein Narrativ ist, wie ich diesen ganzen Tag erlebt habe.“

TP: Du hast dann deine Kritik über Zitate von bekannten Zionist*innen ausgedrückt. Wie bist du darauf gekommen?

EFD: Ahh, die Zitate der Zionisten! Ich kenne sie aus dem Kurs, den ich bei Zochrot gemacht habe und sie sind meiner Meinung nach eine sehr gute Quelle. (…) Sie beweisen alles, was die israelische Gesellschaft täglich leugnet. Sie sagen es ganz offen, sie nennen sich selbst Kolonisator*innen, sie sprechen von ethnischer Säuberung, sie sprechen davon, dass es keinen dukiyum, keine Koexistenz in Palästina geben wird. Sie sagen einfach alles und sie erklären es am besten. Also habe ich einfach versucht, zu jedem Thema [das die anderen während der Präsentation angesprochen haben], das richtige Zitat zu finden; während der Präsentation, direkt vor Ort. Ich habe eine Menge Zitate auf meiner Festplatte.

Am Morgen des historischen Narrativs war ich nicht gut drauf, ich wollte es mir nicht einmal ansehen, ich wusste nicht, was ich tun sollte (…). Ich war in einem Zustand, in dem ich niemanden sehen wollte, ich hatte mich verkrochen, ich wollte nicht reden, ich musste allein sein – so gehe ich manchmal mit Problemen um. Dann kam Elinor (Anm. d. Red.: eine der israelischen Moderator*innen), um mit mir zu reden. Sie sagte mir, dass die Moderator*innen voll hinter mir stehen, wenn ich einbringe, was ich will, und das gab mir das Gefühl, dass ich gehört werde, dass sie mir zuhören wollen.

Und dann hat sie mir erzählt, dass auch sie selbst und andere Teammitglieder, als Teilnehmer*innen nicht am Narrativ teilgenommen und ihr eigenes Ding gemacht hatten, sie haben sich irgendwie dagegen gewehrt, das hat mir auch Kraft gegeben.

TP: Bis zum Schluss haben wir uns gefragt, ob deine Intervention ein geplanter Teil der „Schulstunde“ war, die Schüler*in, die gegen die Lehrer*innen rebelliert, oder ob es etwas Spontanes war. Wir spürten, dass es eine gewisse Spannung in der Gruppe und zwischen den anderen Teilnehmenden gab. Aber wenn es spontan war, wie konnten dann deine Zitate so gut vorbereitet sein?

EFD: Ich brachte diese Informationen mit zum Seminar, um sie mit meinen israelischen Kolleg*innen zu teilen. Ich kam also, wie du sagtest, vorbereitet. Die israelische Gruppe hasste mich deswegen, sogar noch am nächsten Tag. (…) . Aber daran bin ich gewöhnt. Ich bin einfach eine wütende Person, ich bin nicht freundlich. Manchmal schon, aber ich kann sehr unzugänglich wirken, und meine Beschäftigung mit dem Zionismus hat das irgendwie verstärkt. (…) Ich erinnere mich, wie die israelische Gruppe anfangs nett zu mir war und ich stellte mir da schon vor, wie sich das ändern würde, wenn sie hören, was ich zu sagen habe. Und das spüre ich heute. Ich habe das Gefühl, dass einige auf Distanz gehen. Aber das sind nicht alle, es gibt auch viele Teilnehmende, die toll sind und mit denen ich mich wirklich verbunden fühle, auch wenn wir vielleicht anders denken. (…)

TP: Du hast zu Anfang gesagt, dass du auch hierhergekommen bist, um Partner*innen zu finden. Hast du welche gefunden?

EFD: Auf jeden Fall ein paar, ja, nicht unbedingt unter den Teilnehmenden (lacht), nein … aber auch unter den Teilnehmenden